邪惡問題

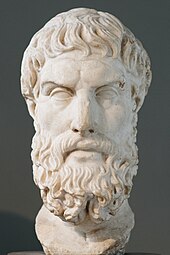

邪惡的問題是如何將邪惡和痛苦的存在與無所不能,無所不能的和無所不知的上帝調和。這些概念當前有不同的定義。該問題最著名的表現歸因於希臘哲學家伊壁鳩魯。它被大衛·休姆(David Hume)普及。

除了宗教哲學外,邪惡問題對神學和倫理學領域也很重要。在其他哲學領域,例如世俗的倫理和進化倫理,也有許多關於邪惡和相關問題的討論。但是正如通常所理解的,邪惡問題是在神學背景下構成的。

傳統上,對邪惡問題的反應是三種類型:反駁,防禦和神經。

邪惡問題通常以兩種形式提出:邪惡的邏輯問題和邪惡的證據問題。爭論的邏輯形式試圖在神與邪惡的共存中表現出邏輯上的不可能,而證據形式則試圖表明鑑於世界上的邪惡,這是不可能的,有一個無所不能,無所不知的和一個全面的好上帝。邪惡的問題已擴展到非人類生命形式,包括遭受非人類動物物種的苦難,從自然邪惡和對它們的殘酷行為中遭受苦難。

定義

邪惡的

一個廣泛的邪惡概念將其定義為任何痛苦和痛苦,但這個定義很快就變得有問題。馬庫斯·辛格(Marcus Singer)說,對邪惡的可用定義必須基於這樣的知識:“如果某事確實是邪惡的,那是不必要的,如果真的有必要,那就不可能是邪惡。”根據約翰·肯普(John Kemp)的說法,邪惡無法在“簡單的享樂量表上,享樂作為加號,而痛苦則為減去”。美國國家醫學研究所說,痛苦對於生存至關重要:“沒有痛苦,世界將是一個不可能的危險場所”。

儘管許多反對全能神的論點都是基於對邪惡的最廣泛的定義,但“對邪惡本質感興趣的大多數當代哲學家主要在狹窄的意義上關注邪惡”。邪惡的狹窄概念涉及道德上的譴責,僅適用於能夠做出獨立決策及其行為的道德代理。它允許存在一些痛苦和痛苦,而不會識別為邪惡。基督教是基於“苦難的救贖價值”。

哲學家夏娃·加拉德(Eve Garrard)建議,邪惡一詞不能用來描述普通的不法行為,因為“邪惡行為與其他不法行為之間存在定性,而不僅僅是量化的差異;擁有一些特別可怕的品質”。卡爾德(Calder)認為,邪惡必須涉及在沒有道德理由的情況下對受害者造成重大傷害的企圖。

從不同的信仰體系的角度看,邪惡具有不同的含義,儘管可以用宗教術語來看待邪惡,但也可以以自然或世俗的術語來理解邪惡,例如社會邪惡,利己主義,犯罪和社會病理學。約翰·凱克斯(John Kekes)寫道,如果“(1)它對(2)無辜的受害者造成嚴重傷害,而這是邪惡的,那是(3)故意的,(4)噁心的動機,以及(5)道德上不合理的”。

OMNI質量

無所不知的是“最大知識”。根據馬薩諸塞大學的經典學者,哲學與宗教博士學位愛德華·維林格(Edward Wierenga)的說法, Maximal並非無限,但僅限於“上帝知道可以知道的是什麼”。這是二十一世紀學者中最公認的無所不知的觀點,也是威廉·哈斯克(William Hasker)所說的自由意志。在這種觀點中,未來取決於有自由的個人選擇的事件在發生之前是不可知的。

無所不能是在可能性範圍內實現事件的最大力量,但同樣並非無限。根據哲學家霍夫曼(Hoffman)和羅森克蘭茲(Rosenkrantz)的說法:“無所不能的代理人不需要帶來不可能的狀況……最大力量具有邏輯和時間的局限性,包括全能代理人無法帶來的限制,即代理商的免費決定”。

雜烯義視認為上帝是全愛的。如果上帝是綜合的,那麼他會根據最好的行為,但是如果沒有最好的可用,上帝會盡可能地嘗試實現可創造且在物理現實的局限性中最佳的事務狀態。

防禦和神經

儘管作者在確切的定義上不同意,但對邪惡問題的反應偶爾被歸類為防禦或神經。通常,辯方是指試圖解決邪惡的邏輯論點,即“從邏輯上講,這是不可能的,不僅是不可能 - 上帝存在”。辯方不需要對邪惡的充分解釋,它不必是真實的,甚至可能是可能的。它只需要可能,因為可能性使不可能的邏輯無效。

另一方面,神學更雄心勃勃,因為它試圖為邪惡的存在提供一個合理的理由 - 道德或哲學上充分的理由。這旨在削弱使用邪惡現實的證據論證,以論證上帝的存在不可能。

世俗主義

在哲學家福雷斯特·貝爾德(Forrest E. Baird)的觀點中,每當人類試圖解釋為什麼邪惡存在及其與世界的關係時,就會有一個世俗的邪惡問題。他補充說,任何“質疑我們對世界秩序和結構的基本信任”的經歷都可以看作是邪惡,因此,根據彼得·伯傑(Peter L.混亂的力量”。

公式

邪惡的問題是指調和邪惡和苦難與我們對世界的看法的挑戰,尤其是但不是唯一的,對全世界行事的無所不能,無所不能和無所不知的上帝的信仰。充滿挑戰的論點假定上帝的存在,他們會同意人類的觀點,並希望像人類看到並定義它一樣消除邪惡。反過來,這假定上帝是一個個人存在。這一假設受到神學家的爭論。上帝互動,或者至少在某個時候與世界互動,並且願意繼續這樣做,這也缺乏完全同意。人類可以將邪惡視為可以使邪惡的事物認識並同意的東西,因此可以進行討論。

邪惡問題可以在實驗或理論上描述。體驗式的問題是,當在現實世界中面臨邪惡和苦難時,很難相信一個充滿愛的上帝的概念,例如流行病,戰爭,謀殺,或無辜者成為受害者的自然災害。從理論上講,這個問題通常由宗教學者在兩個品種中描述和研究:邏輯問題和證據問題。

早期佛教文本中可以找到該問題的最早陳述之一。在MajjhimaNikāya中,佛陀(公元前6或5世紀)指出,如果上帝創造了有知識的眾生,那麼由於他們感到痛苦和苦難,他很可能是一個邪惡的上帝。

邪惡的邏輯問題

邪惡的問題可能起源於希臘哲學家伊壁鳩魯(公元前341 - 270年)。休ume總結了Epicurus的問題,如下所示:“上帝願意預防邪惡,但不能嗎?那他不是萬能的。從何而來?”

邪惡的邏輯論點如下:

P1。如果存在無所不能的,無所不能的和無所不知的上帝,那麼邪惡就不會。

P2。世界上有邪惡。

C1。因此,不存在無所不能,無所不能的和無所不知的上帝。

該論點是形式的形式:如果其前提(P1)為真,則結論(C1)遵循必要。為了證明第一個前提是合理的,隨後的版本傾向於擴展,例如這個現代示例:

P1A。上帝存在。

P1B。上帝無所不能,無所不能且無所不知。

P1C。無所不能的存在有能力阻止這種邪惡的存在。

P1D。綜合企業將要防止所有弊端。

P1E。一個無所不知的人知道邪惡可以存在的各種方式,並且知道可以預防這些邪惡的各種方式。

P1F。一個知道邪惡能夠存在的各種方式的人,能夠防止邪惡成立並想這樣做的人,將防止這種邪惡的存在。

P1。如果存在萬能,無所不能和無所不知的上帝,那就不存在邪惡了。

P2。邪惡存在(邏輯矛盾)。

這兩個論點都被理解為呈現邪惡的“邏輯”問題的兩種形式。他們試圖證明假定的前提導致邏輯上的矛盾,這是不可能完全正確的。大多數哲學辯論都集中在這樣的建議上,即上帝希望防止所有邪惡,因此不能與任何邪惡共存(前提P1D和P1F),但是存在對每個前提的現有回應(例如Plantinga對P1C的反應) ,與捍衛者一起有神論(例如,聖奧古斯丁和萊布尼茲)認為上帝可以存在,如果有充分的理由允許邪惡。

如果上帝缺乏這些品質中的任何一種 - 無所不能,全能或無所不能 - 可以解決邪惡的邏輯問題。過程神學和開放有神論是基於自由意志在其他人的意志的基礎上限制上帝無所不能或無所不在的現代立場。

邪惡的證據

邪惡的證據問題(也稱為該問題的概率或歸納版本)試圖表明邪惡的存在,儘管在邏輯上與上帝的存在一致,但依靠或降低了有神論真理的可能性。下面介紹了邪惡證據問題的絕對版本和相對版本。

William L. Rowe的版本:

- 存在著強烈的痛苦實例,無所不知,無所不知的人可能會阻止,而不會失去一些更大的好處或允許一些同樣有害或更糟的邪惡。

- 一個無所不知的,完全好的存在將阻止發生任何強烈的痛苦,除非它不能這樣做,否則就不會失去一些更大的好處或允許一些同樣有害或更糟的邪惡。

- (因此)不存在全能的,無所不知的,完全好的存在。

保羅·德雷珀(Paul Draper)的另一個:

- 存在免費的邪惡。

- 漠不關心的假設是,如果存在超自然的生物,它們對無緣無故的邪惡無動於衷,對(1)的解釋比有神論是更好的解釋。

- 因此,有證據表明,有神論者通常理解的沒有上帝的存在。

持懷疑態度的有神論是對這些論點中前提的有神論挑戰的一個例子。

邪惡和動物苦難的問題

邪惡的問題也已經擴展到了人類的痛苦之外,包括殘酷,疾病和邪惡的動物苦難。這個問題的一個版本包括遭受自然邪惡的動物,例如掠食者,自然災害,進化史所面臨的暴力和恐懼。在1856年寫道的查爾斯·達爾文(Charles Darwin)在1856年寫道:“魔鬼的牧師可能會寫有多麼笨拙,浪費,低調和可怕的自然著作!自傳說:“一個可以創造宇宙的上帝如此強大和充滿知識,這是我們有限的思想無所不能和無所不知的,它反抗了我們的理解,以為他的仁慈不是無限的,因為它可以在那裡獲得什麼優勢在幾乎無休止的時間裡,要遭受數百萬個下動物的苦難?在我身上存在著聰明的第一個事業的存在,這似乎是一個強大的痛苦。

邪惡問題的第二版應用於動物,並避免了它們所經歷的痛苦,是某些人類造成的,例如虐待動物或被槍殺或被殺死。包括約翰·希克(John Hick)在內的學者使用了這種邪惡問題的版本,以應對對邪惡問題的反應和防禦,例如苦難是一種完善道德和更大利益的手段,因為動物是無辜的,無助的,不自豪但有意義的受害者。學者邁克爾·阿爾梅達(Michael Almeida)說,這可能是邪惡問題的“也許是最嚴重,最困難的版本”。阿爾梅達(Almeida)指出,在動物苦難的背景下,邪惡的問題可以說為:

- 上帝無所不能,無所不知,完全好。

- 存在廣泛的動物苦難的邪惡。

- 一定是上帝可以實現一個進化的完美世界。

- 只有在上帝實現進化的完美世界的情況下,只有上帝才能實現進化的完美世界。

- 一定是上帝實現了一個進化的完美世界。

- 如果#1為true,則#2或#5是正確的,但兩者都不是。這是一個矛盾,所以#1是不正確的。

進化論是有神論的反應。

世俗反應

彼得·基維(Peter Kivy)說,雖然邪惡問題通常被認為是有神論的問題,但即使人們放棄對神的信仰,也存在一個世俗的邪惡問題。也就是說,如何調和“痛苦和遭受人類彼此造成的痛苦和痛苦”的問題。基維(Kivy)寫道,除了最極端的道德懷疑論者之外,所有人都同意人類有責任不明智地傷害他人。當一個人通過“無動力的惡意”傷害另一個人而沒有明顯理性的解釋或合理的自我利益時,這導致了世俗的邪惡問題。

用來解釋邪惡的主要原因有兩個,但是根據基維的說法,兩者都不完全令人滿意。第一個解釋是心理上的利己主義- 人類所做的一切都是從自身利益中。巴特勒主教已經反駁了這種主張的多元化:人類是出於自身利益的動機,但他們也是受到細節的動機,即特定的對象,目標或慾望- 可能涉及或可能不涉及自我利益,但本身就是動機偶爾可能會包括真正的仁慈。對於利己主義者來說,“人類對人的不人道”是“從理性的角度來解釋”,因為如果人類為殘酷的緣故而無情,那麼利己主義並不是唯一的人類動機。多元化的人並不是簡單地認識到三種動機來表現更好:為其中一種動機傷害另一個動機可以解釋為理性,但是為了受傷而受傷,對多元主義者和利己主義者一樣不合理。

阿米莉·羅蒂(AmélieRorty)提供了一些對邪惡問題的世俗回應的例子:

必要時邪惡

根據米歇爾·德·蒙田(Michel de Montaigne)和伏爾泰(Voltaire)的說法,儘管諸如肆意殘酷,偏見和利己主義之類的性格特徵是人類狀況的先天部分,但這些惡習是社會過程的“共同利益”。對於蒙田來說,邪惡的觀念是相對於人類的有限知識,而不是與世界本身或上帝相對的。他採用了哲學家格雷厄姆·奧(Graham Oppy)和北特拉卡基斯(NN Trakakis)所說的“有序世界的新景觀”,一切都在這裡。

根據羅蒂(Rorty)的說法,在伯納德·德·曼德維爾(Bernard de Mandeville)和西格蒙德·弗洛伊德( Sigmund Freud )的著作中,可以找到這種世俗版本對邪惡問題的早期連貫反應(相干主義斷言必須是連貫系統的一部分)。曼德維爾(Mandeville)說,當像貪婪和嫉妒之類的惡習受到社會領域的適當監管時,它們就是“激發使進步文明成為可能的能量和生產力”的原因。羅蒂(Rorty)斷言,宗教和世俗聯合主義者的指導座右銘是:“尋找受到傷害所帶來的好處,您會發現他們超過了損害”。

經濟理論家托馬斯·馬爾薩斯(Thomas Malthus)在1798年的一篇文章中指出,人口過度擁擠,對食物的影響以及食物通過飢荒和死亡對人口的影響,這是:將它們限制在規定的範圍內……而人不能以任何理性逃脫”。他補充說:“自然不會在她的目的中被擊敗。”根據馬爾薩斯(Malthus)的說法,自然和自然之神在這個自然而必要的過程中不能被視為邪惡。

邪惡作為缺乏善良的邪惡

保羅·埃爾默(Paul Elmer More)說,對於柏拉圖來說,邪惡是由於人類未能充分關注發現和做好事的邪惡而造成的:邪惡是不存在好處的東西。更多人說,柏拉圖指導了他的整個教育計劃,反對“遺囑的先天懶惰”,而忽視了尋找道德動機”,這是我們一生的真正泉水。柏拉圖斷言,正是天生的懶惰,無知和缺乏關注的關注,一開始就導致人類陷入“靈魂的第一個謊言,靈魂”,然後經常導致自我放縱和邪惡。根據2世紀的新柏拉圖主義者亞歷山大·克萊門特(Clement)的約瑟夫·凱利(Joseph Kelly)的說法,他採用了柏拉圖對邪惡的看法。河馬的四世紀神學家奧古斯丁也採用了柏拉圖的觀點。奧古斯丁在對信仰,希望和愛的信仰,希望和愛心中堅持認為,邪惡是“善良的缺失”。

Schopenhauer強調了邪惡的存在及其對善的否定。因此,根據Mesgari Akbar和Akbari Mohsen的說法,他是一個悲觀主義者。他將“良好”定義為單個對象與意志的明確努力之間的協調,並將邪惡定義為缺乏這種協調。

存在否認問題

Theophrastus是希臘的圍角性哲學家和人物的作者,探討了當時希臘30種個性類型的道德弱點和優勢,以為“存在”的本質來自,並由諸如矛盾,例如永恆而易腐的,秩序和混亂,善與惡;他說,邪惡的作用受到限制,因為這只是整體總體上的一部分。根據Theophrastus的說法,一個專注於美德和邪惡的世界是一個自然主義的社會世界,在這裡,整個宇宙的總體善良包括善與惡,都使邪惡的問題不存在。

大衛·休姆(David Hume)追溯了他所斷言的美德的心理起源,而不是惡習。羅蒂說:“他驅散了馬尼切戰鬥的迷信殘餘:遺囑中善與惡的力量”;結論是,人類將自己的主觀不贊成投射到事件和行動上。

邪惡像虛幻

在基督教科學中發現了這種觀點的現代版本,它斷言諸如痛苦和疾病之類的邪惡似乎是真實的,但實際上是幻覺。基督教科學的神學家說,斯蒂芬·戈特沙克(Stephen Gottschalk)認為聖靈是無限的。凡人人類無法掌握這一點,而是專注於沒有真正存在的“反對上帝的權力,人或原則”的邪惡和苦難。

幻想神學因否認犯罪,戰爭,恐怖,疾病,傷害,死亡,痛苦和痛苦的現實而受到批評。此外,米拉德·埃里克森(Millard Erickson)補充說,幻覺論點只是將問題轉移到了一個新問題上,為什麼上帝會造成這種犯罪,戰爭,恐怖,疾病,傷害,死亡,死亡,痛苦和痛苦的“幻想”;以及為什麼上帝不阻止這種“幻想”。

道德理性主義

“在十七世紀和十八世紀,關於道德的理性主義被反復用來拒絕強烈的神聖宗教命令理論”。這種道德理性主義斷言道德是基於理性的。羅蒂(Rorty)稱伊曼紐爾·康德(Immanuel Kant)為“虔誠理性主義者”的一個例子。根據肖恩·尼科爾斯(Shaun Nichols)的說法,“道德哲學的康德方法是試圖證明倫理是基於實際原因”。然後,邪惡的問題變成了:“有理性的善意成為不道德的理性存在”?

康德(Kant)寫了一篇關於神學的文章,批評它試圖過多而沒有意識到人類理性的局限性。康德認為他並沒有用盡一切可能的理性,而是斷言任何成功的人都必須基於自然而不是哲學。康德補充說,雖然他的時代還沒有實現成功的哲學神學,但他斷言也沒有成功的反神經。

邪惡的上帝挑戰

解決邪惡問題的一種解決方案是上帝不善。邪惡的上帝挑戰思想實驗探討了上帝可能是邪惡的假設是否對善良上帝產生對稱的後果,以及上帝更有可能是善良,邪惡或不存在的。障礙是相信上帝不是完全好的。奧爾科主義是對邪惡上帝的信仰。

我認真對待的反神是惡意無所不能的無所不知的存在,據說是為了使生物遭受痛苦,因為這種苦難給人帶來了快樂。這可能與一個反對的不同觀念形成鮮明對比,那些邪惡的存在試圖以仇恨或嫉妒來破壞有價值的事物。無所不能的無所不知的存在不會令人羨慕。而且,破壞性的仇恨無法激勵創造。由於這兩個原因,我發現這是令人難以置信的。然而,我的案子與這種反神和惡意的案件有關。各種各樣的反神會提醒我們對上帝提出任何品格的問題,無論是良性,冷漠或惡意。我們可以假設有許多這樣的性格特徵。為什麼不作為開玩笑創造的上帝?還是愛戲劇的上帝?還是一個適應霍爾丹諷刺的上帝喜歡甲蟲?或者,更嚴重的是,一個只喜歡創造的上帝,無論生物的喜悅或苦難是什麼?

天主教的反應

天主教會認為美好的事物包括權力和知識,只有濫用權力和知識才是邪惡。因此,教會認為,如果上帝無所不能和無所不知,就不會成為邪惡或變成邪惡,因為這些品質來自無所不能。正如羅馬教理主義所說的那樣:

因為通過承認上帝無所不能,我們還必須承認他是無所不知的,並將所有事物都屈服於他的最高權威和統治。當我們毫不懷疑他是無所不能的時候,我們還必須相信其他關於他的一切,這將使他的無所不能完全無法理解。此外,沒有什麼能比對上帝對萬物的可能性更傾向於確認我們的信仰並使我們的希望充滿活力。因為隨後可能被提議作為信仰的對象,無論多麼偉大,多麼奇妙,多麼在自然秩序之上,毫不猶豫地相信,一旦思想掌握了對上帝無所不能的知識。否則,神神靈宣布的真理越大,大腦認為他們值得信仰。如果我們期望天堂有任何恩寵,我們並不是要對所需的利益的偉大勸阻,而是通過經常考慮沒有什麼無所不能的上帝無法實現的來歡呼和確認的。

拒絕神學

這個立場是從許多不同的方向提出的,即神學項目是令人反感的。托比·貝滕森(Toby Betenson)寫道,所有反理論的中心主題是:“神學介導了製裁邪惡的實踐”。神學可能會使上帝與邪惡的存在相一致,但可以說這樣做是以無效的道德為代價。大多數神學都認為,為了一些更大的利益而存在的任何邪惡。但是,如果是這樣,那麼人類似乎沒有責任防止這種情況,因為在防止邪惡時,我們還將防止對邪惡的更大利益。更糟糕的是,似乎任何行動都可以合理化,因為如果一個人成功地執行了邪惡行為,那麼上帝就允許它,因此必須是為了更大的利益。從這種思想中,人們可以得出結論,由於這些結論違反了我們的基本道德直覺,因此沒有更大的善良是真實的,而上帝不存在。另外,人們可能會指出,更大的善良使我們認為每個可能的狀態與上帝的存在兼容,在這種情況下,上帝的善良概念變得毫無意義。

貝滕森還說,有一種“反神經的悠久神學傳統”。對於許多有神論者來說,沒有無縫的神學可以提供所有答案,也沒有二十一世紀的神學家認為應該存在。正如法蘭克福歌德大學(Goethe University)的研究員費利克斯·克里斯汀(Felix Christen)所說:“當人們考慮到被破壞核心的人類生活時,面對這些悲劇[問]問題“上帝在哪裡? ” ...我們會很好地與[詩人和大屠殺倖存者]內莉·薩克斯(Nelly Sachs)站在一起,正如她所說的那樣:“我們真的不知道”。當代的西奧迪斯人,例如阿爾文·普蘭丁加(Alvin Plantinga) ,描述了對神學企業的懷疑,“在提供了世界上有邪惡的確切原因的解釋的意義上”。 Plantinga對邪惡問題的最終反應是,這不是可以解決的問題。基督徒根本無法聲稱知道“為什麼?”的答案。邪惡。 Plantinga強調,這就是為什麼他不提供神學,而只是捍衛有神論信仰的邏輯的原因。

無神論的觀點

從無神論的角度來看,邪惡的問題是根據奧卡姆剃須刀的原則解決的:邪惡和苦難的存在是和解的,假設是一個沒有上帝存在的,一個無所不能的,無所不知的上帝和無所不知的上帝存在。

大衛·休姆(David Hume )在關於自然宗教的對話中對邪惡問題的表述是:

“我們允許的[上帝]的力量是無限的:無論他遺囑被執行什麼:但是人和任何其他動物都不是幸福的:因此,他不會幸福。他的智慧是無限的:他從不誤以為選擇手段任何目的:但是自然的過程往往不是人類或動物的狂熱:因此,它不是為此目的而建立的。通過人類知識的全部指南,沒有比這些的推論更確定和無誤的。那麼,在什麼方面,他的仁慈和憐憫是否類似於男人的仁慈和憐憫?”

有神論的論點

邪惡的問題對於一神教宗教(例如基督教,伊斯蘭教和猶太教)來說是敏銳的,這些宗教相信上帝無所不能,無所不知和無所不能的上帝。但是“為什麼邪惡存在?”的問題是還研究了非神學或多神論的宗教,例如佛教,印度教和Ja那教。約翰·希克(John Hick)除了遭受救贖的經典主要反應之外,遭受了救贖的救贖之外,約翰·希克(John Hick)寫道,有神論傳統上對三個主要類別中的問題做出了回應:共同的自由意識神靈,使神學的靈魂和較新的過程神學。

十字形神靈

十字形神靈不是一個完整的神學體系,就像創造靈魂的神學和過程神學一樣,因此並不能解決“邪惡的起源,自然,問題,理性和終結”的所有問題。相反,它是主題軌跡。從歷史上看,這是並且仍然是基督教對邪惡問題的主要反應。

在十字形的神學中,上帝不是遙遠的神。在耶穌的人中,詹姆斯·康恩(James Cone)指出,一個受苦的人會發現上帝“與世界的苦難”認同自己。

這種神學將化身視為“神聖愛的一系列事物的結晶是將自己與物質創造團結起來……”首先分享這種苦難並表現出同情心,其次是通過贖回它來認識到它的價值和成本。這種觀點斷言,存在的基本結構的本體論改變是通過耶穌的生與死,沉浸在人類苦難中,從而改變了苦難本身。哲學家和基督教牧師瑪麗蓮·麥考德·亞當斯(Marilyn McCord Adams)將其作為“救贖痛苦”的神學,個人苦難成為世界上“救贖的變革力量”的一個方面。這樣,個人苦難不僅對自己的自我具有價值,而且成為贖回他人的一個方面。

對於個人而言,信徒以這種新的眼光看到存在時,人們對信徒的思想有所改變。例如,“ 1944年7月16日,等待在納粹監獄中處決,並反思基督對無能為力和痛苦的經歷,迪特里希·邦霍弗(Dietrich Bonhoeffer)寫下了六個單詞,這變成了克拉里昂(Clarion)的現代神學範式:“只有苦難上帝才能幫助”。 “

這種神學對世界受害者包含了一個特別的關注,並強調照顧那些在不公正手中受苦的人的重要性。索爾(Soelle)說,基督願意代表他人苦難的意願意味著他的追隨者必須通過與邪惡和不公正和願意為“歷史底面”的人們苦苦掙扎,以作為“上帝的代表”。

動物痛苦

為了回應有關自然邪惡和動物苦難的爭論,埃克塞特大學的訓練有素的研究生物化學家克里斯托弗·索斯蓋特(Christopher Southgate)發展了“複合進化論神學”。 Southgate使用三種分析良好和危害的方法,以表明它們是不可分割的並相互創造的。首先,他說邪惡是善良的結果:自由意志是一種好處,但同一財產也會造成傷害。其次,好是一個只能通過包括危害的過程來開發的目標。第三,善的存在本質上是與傷害或苦難的經驗不可分割的。

羅伯特·約翰·羅素(Robert John Russell)總結了紹斯蓋特(Southgate)的神靈,因為它首先要主張創造的善良和所有有情的生物。接下來,紹斯蓋特(Southgate)認為,達爾文的進化是上帝創造這種善良的唯一途徑。 “一個具有生物圈所包含的生物的美麗,多樣性,知覺和精緻的宇宙只能由進化的自然過程產生。邁克爾·魯斯(Michael Ruse)指出,理查德·道金斯(Richard Dawkins)也提出了有關進化的同樣主張。

道金斯...強烈地爭論著選擇和選擇只能[產生適應性]。沒有人 - 大概這包括上帝 - 如果沒有自然選擇的途徑,就可以變得適應性複雜性……基督徒積極歡迎道金斯對達爾文主義的理解。物理邪惡存在,達爾文主義解釋了為什麼上帝別無選擇,只能允許它發生。他想產生諸如效果(包括人類)和自然選擇之類的設計是唯一打開的選擇。

根據羅素(Russell)和索斯蓋特(Southgate)的說法,創造的善良與實現這種善良的進化過程內在地聯繫在一起,而這些過程反過來又不可避免地會帶來痛苦和痛苦對它們的內在痛苦。在這種情況下,自然邪惡是發展生活的必然結果。羅素繼續說,諸如熱力學之類的生物學發展的物理定律也有助於“悲慘”和“什麼是光榮”。 “重力,地質和月球的特定軌道導致了地球海洋的潮汐模式,從而導致了早期生命進化的環境,以及海嘯將死亡和破壞帶來無數人的死亡和破壞。”

福爾摩斯·羅斯頓三世(Holmes Rolston III)說,大自然體現了耶穌所舉例的“救贖痛苦”。 “遭受歡樂的能力是至高無上的基督教和基督教的本質……整個進化的上坡是這種較少的呼喚”。他稱其為“十字形創造”,其中生活在痛苦中不斷掙扎,並遭受更高的事物。羅斯頓說,在此過程中,沒有真正的浪費,因為生命及其組成部分“永遠保存,再生,贖回”。

坎皮恩音樂廳Laudato Si研究所的研究員Bethany N. Sollereder專門研究有關進化的神學;她寫道,不斷發展的生活已經變得越來越複雜,熟練和相互依存。隨著它變得越來越聰明,並提高了與情感上的聯繫的能力,因此受苦的能力也會提高。索斯蓋特(Southgate)使用羅馬書8:22描述了這一點,它說“整個創造物一直在吟,就像分娩的痛苦一樣”。他說,上帝通過“共同抑制”與“創造中的每個有源”來回應這一現實。

索斯蓋特(Southgate)的神靈拒絕任何“結局”論點,說任何物種的演變都證明了導致該物種的任何先前物種的苦難和滅絕,他肯定“所有已死的生物都沒有實現其全部潛力,必須在其他地方給予滿足。”羅素(Russell)斷言,對“其他地方”的唯一令人滿意的理解是末世希望,即上帝將通過其新的天堂和新地球將當前的創造轉變為新的創造。

批判

天堂

羅素(Russell)描述的是索斯利·韋爾德曼(Wesley Wildman)的“韋斯利·韋爾德曼(Wesley Wildman)的狂熱攻擊”,懷爾德曼(Wildman)斷言:“如果上帝確實是為了創造一個天上的“成長,變化與關係,但沒有痛苦”,那個世界,而不是這個世界,而不是這個世界成為所有可能的世界中最好的,而不會這樣做的上帝將是“公然在道德上不一致”。”

索斯蓋特(Southgate)以他所謂的原始論點的延伸做出了回應:“這種進化環境既充滿競爭又是衰減,是唯一可以引起創造力的創造的類型”。這意味著“我們的猜測一定是,儘管天堂可以永恆地保存那些自我居住在無苦難的關係中,但它首先無法引起它們。”

隨機性

托馬斯·特雷西(Thomas F.進化中的痛苦和死亡的普遍性”。

根據約翰·波爾金霍恩(John Polkinghorne)的說法,機會的存在並不能否定創造者的力量和目的,因為“實際上,偶然過程實際上很可能導致確定的目的”。但是,在波爾金霍恩的神學中,上帝不是“拉動每個繩子的木偶大師”,因此他的目的是一般的。弗朗西斯科·J·阿亞拉(Francisco J.對於Polkinghorne而言,從一開始,無論神的出現某種形式的自我意識,注重上帝的意識是某種形式的出現是從一開始就是神聖目的的一個方面。

Polkinghorne還將人類自由的存在與量子世界中隨機性產生的靈活性聯繫起來。理查德·克羅普夫(Richard W.其他。 Polkinghorne寫道,這意味著“為了使生物成為自己並在進化中“使自己”“有獨立行動的空間,這為苦難和死亡騰出了空間。

在這個世界中,“使自己”的生物比現成的世界更有利益,但它的成本不可避免。進化過程不僅會產生巨大的富有成果,而且還必須涉及破爛的邊緣和盲小巷。遺傳突變不僅會產生新的生命形式,而且還會導致惡性。一個人不能沒有另一個。癌症的存在是一個關於創造的惱人事實,但不是免費的,這是一個更有能力或少一些冷酷的創造者很容易避免的。這是創作過程的陰影方面的一部分……科學越多地幫助我們了解世界的過程,我們越多地看到好事和壞處都是密不可分的交織在一起的……這都是包裝交易。

對動物苦難和自然邪惡的其他回應

其他人則認為:

- 這種自然邪惡是人類淪陷的結果,人類的墮落破壞了上帝創造的完美世界。神學家戴維·本特利·哈特(David Bentley Hart它是“破碎的,陰暗的殘餘物”。然而,哈特對人類墮落的概念是一個暫時的墮落:“顯然,無論這是偏離神的偏離,或者,無論何時發生,無論何時都不會發生在地面歷史上,”直到今天,大爆炸一直是死亡的世界。”

- 自然力量既不是“貨物”也不是“邪惡”。他們只是。大自然對某些形式的生命至關重要,對其他生命至關重要。其他生命形式會引起疾病,但對於疾病,宿主提供食物,庇護所和繁殖的地方,這些地方是生命必要的事物,而不是其本質上的邪惡。

- 威廉姆斯自然法則指出,自然弊端是生命所必需的,甚至死亡和自然災害也是發展中宇宙的必要方面。

- 這種自然邪惡為我們提供了對邪惡的了解,這使我們的自由選擇比原本更重要,因此我們的自由意志更有價值或更有價值

- 這種自然邪惡是對人類所犯下的道德弊端的神聖懲罰的一種機制,因此自然邪惡是合理的。

自由防禦

邪惡的問題有時是由於自由意志的結果來解釋。自由意志是善與惡的根源,因為有自由意志帶來虐待的潛力。格雷戈里·博伊德(Gregory Boyd)說,有自由的人會做出自己的決定做錯事,而他們做出了選擇,而不是上帝。此外,自由意志的論點斷言,通過脅迫來預防邪惡在邏輯上是不一致的,因為這樣的人將不再自由。

自由意志辯護的基礎的關鍵假設是,一個包含明顯自由的生物的世界比沒有免費生物的生物更有價值。自由所實現的一種美德和價值觀,例如信任,愛情,慈善,同情,寬容,忠誠,善良,寬恕和友誼 - 是不可能存在的美德不選擇它們。奧古斯丁(Augustine)在四世紀提供了自由意志的神學,但當代版本最好由阿爾文·普蘭丁加(Alvin Plantinga)代表。

Plantinga提供了自由的遺囑防禦,而不是神學,最初是對JL Mackie提出的三個主張的回應。首先,Mackie斷言“不可能的世界”,其中Mackie所描述的“基本”有神論信念都是真實的。信徒們要保留一系列不一致的信仰,或者信徒可以放棄“至少一個信仰的“基本命題”之一。其次,麥基的陳述是,一個有力的上帝在創造世界上可以使“眾生自由行動,但總是正確地行動”,第三是這樣的問題,在這樣的神上可以選擇哪些選擇在創作。

Plantinga從戈特弗里德·萊布尼茲( Gottfried Leibniz )的斷言開始,即在創造之前有無數可能的世界。萊布尼茲( Leibniz邪惡”)他認為這是上帝本可以創造的所有可能世界中最好的。

Plantinga說,我們生活在現實世界中(上帝實現的世界),但上帝可以選擇創造(實現)任何可能性,包括那些有道德善良但沒有道德邪惡的可能性。 Plantinga說,接球是,可能的世界內部的因素可能會阻止上帝實現任何包含道德善良而沒有道德邪惡的世界。 Plantinga將這些因素稱為“人類本質”和“ Transworld墮落”的性質。

在各個可能的世界中(Transworld)都是可能人類的所有變體,每個人都有自己的“人類本質”(身份):使他們成為自己的人並與他人區分開的每個人所必需的核心特性。每個人都是這種本質的實例化。這種“傳播世界的身份”在細節上有所不同,但本質上沒有世界到世界。這可能包括一個人(X)的變體,他們總是在某些世界中選擇正確的人。如果在某個地方,在某些世界中,(x)曾經自由選擇錯誤,那麼其他可能只有善良的世界就無法實現,並且仍然完全自由離開(x)。可能有許多可能的世界包含(x)僅在道德上做好事物,但是這些世界並不是上帝可以帶來的世界,因為(x)在這些世界中不會自由地做出錯誤的選擇。

一個認識上帝的人都會“事先”知道,只要上帝離開(x),(x)將至少做出一個不好的選擇。 Plantinga術語“ Transworld墮落”。因此,如果上帝希望(x)成為創造和自由的一部分,那麼這可能意味著,這樣的上帝唯一的選擇就是讓(x)在這樣一個世界中至少出錯一次錯誤是可能的。 (X)的自由選擇確定了可用於創造的世界。

“關於跨世界墮落的重要性是,如果一個人遭受了苦難,那麼實現該人是顯著自由但沒有錯的任何世界的上帝的力量不在範圍內。” Plantinga將其擴展到所有人類代理商,“顯然,每個人都有可能遭受跨世界墮落的痛苦”。這意味著創造一個具有道德善良,沒有道德邪惡和真正自由的人的世界,這不是上帝可以使用的。擁有一個沒有道德邪惡的世界的唯一方法是“創造一個沒有明顯自由的人”。

批判

乍得·邁斯特(Chad Meister),羅伯特·亞當斯( Robert Adams )和威廉·阿爾斯頓(William Alston)表示,大多數哲學家接受普蘭丁加(Plantinga)的自由意志辯護,並認為邏輯上的邪惡問題被完全駁回。威廉·羅(William L.在談論神時,格雷厄姆·奧皮(Graham Oppy)提供了異議。儘管他承認“任何哲學家似乎都認為[Plantinga的自由意志辯護]完全拆除了Mackie開發的邪惡的“邏輯”論點的種類”,但他還說“我不確定這是正確的評估目前的比賽狀態”。在當代哲學家中,大多數關於邪惡問題的討論目前圍繞著邪惡的證據問題,即上帝的存在是不可能的,而不是邏輯上不可能的。

自由意志回應的批評者質疑它是否說明了這個世界上看到的邪惡程度。在這方面的一個點是,儘管可以認為自由的價值足以抵消較小的邪惡,但不太明顯,它超過了諸如強姦和謀殺之類的邪惡的負面屬性。另一點是,那些自由生物的行動經常削弱遭受邪惡的人的自由。例如,謀殺幼兒會阻止孩子行使自由意志。在這種情況下,無辜的孩子的自由與邪惡的自由背道而馳,目前尚不清楚為什麼上帝會保持無反應和被動。克里斯托弗·索斯蓋特(Christopher Southgate)斷言,自由意志的防守不能孤單,足以解釋人類被剝奪自由意志的大量情況。它需要二級理論。

另一個批評是,自由意志固有的邪惡潛力可能會受到不影響自由意志的方式。上帝可以通過使道德行為特別愉悅,或者通過允許自由意志而不可能實現邪惡或施加痛苦的能力來實現這一目標。自由意志解釋狀態的支持者不再是自由意志。批評者回答說,這種觀點似乎意味著嘗試以這些方式減少痛苦和邪惡是錯誤的,這一立場很少有人倡導。

自然邪惡

自由意志防禦的第三個挑戰是自然邪惡,這是自然原因的結果(例如,患有疾病的孩子,火山的大規模傷亡)。對自然邪惡的批評認為,即使出於某種原因,一個全能的,全能的上帝容忍了邪惡的人類行為以允許自由意志,也不會期望上帝也可以容忍自然邪惡,因為他們沒有明顯的聯繫自由意志。帕特里夏·威廉姆斯(Patricia A. Williams)說,道德和自然邪惡之間的區別很普遍,但在她看來,沒有道理。 “因為人類及其選擇是自然的一部分,所以所有弊端都是自然的”。

自由意志回應的擁護者提出了自然邪惡的各種解釋。 Alvin Plantinga參考了河馬的Augustine ,寫著自然邪惡可能是由撒旦等超自然生物引起的。 Plantinga強調,這不是真的,只有這種可能性才能與FreeWill的論點兼容。有些人回應說,普蘭丁加的自由意志反應可能解決道德邪惡,但不是自然邪惡。一些學者,例如戴維·格里芬(David Griffin) ,指出自由意誌或通過自由意志提高利益的假設不適用於動物。相比之下,一些學者在接受“自由意志”適用於人類背景的同時,提出了另一種“自由生物”的辯護,說動物也從其身體自由中受益,儘管這與他們不斷面對的危險成本相關。

對於沒有自由的籠子,馴養和養殖的動物,“自由生物”的防御也受到批評,其中許多人在歷史上經歷了邪惡和遭受主人虐待的痛苦。此外,即使是野外的動物和生物也會遇到可怕的邪惡和痛苦- 例如燒傷和自然災害或其他自然災害或掠奪性傷害的緩慢死亡- 目前尚不清楚,國家主教和佩斯齊克,為什麼一個全心全意的上帝會創造出容易產生巨大苦難的自由生物。

過程神經

“神學過程折疊了關於邪惡問題的辯論”,他承認,由於上帝“沒有關於權力,創造力和自決的壟斷”,因此上帝的力量和影響事件的能力是必要的他們自己的遺囑。這種限制的概念是過程神學的關鍵方面之一。過程神學之神在實現存在的創造之前就擁有所有可用的選擇,並自願選擇自由的人知道施加的局限性:他不能單方面乾預和脅迫一定的結果,因為這會違反自由意志。在任何情況下,上帝的旨意只是一個因素,這將使“有效性變化”,因為上帝所能做的就是試圖說服和影響到最佳方向的人,並確保可以使用這種可能性。通過了解所有可能性的知識,這位上帝提供了“理想的目的,旨在幫助(a)遭受苦難的邪惡以及(b)過去所允許的良好可能性的範圍”。

過程神學的第二個關鍵要素是它強調上帝的“現在和現在”的存在。上帝成為偉大的伴侶和同胞,在那裡未來與受害者息息相關。過程神學之神是一種仁慈的天意,感覺到一個人的痛苦和痛苦。根據溫迪·法利(Wendy Farley)的說法,“上帝在每種情況下都在招募自由人作為同情心的調解人,以調解痛苦的力量。”因此,自由和權力共享,責任也必須是。格里芬(Griffin)引用約翰·希克(John Hick)的話說:“在與頑固世界的邪惡與邪惡的永無止境的鬥爭中,激動人心的召喚是過程神學的另一個關鍵特徵”。

批判

神學過程的標誌是它對上帝的觀念是有說服力的,而不是強迫性的。南希·弗蘭肯伯里(Nancy Frankenberry)斷言,這會產生一種或二分法(上帝是有說服力的還是強迫性),而生活的經驗似乎具有“不可還原的歧義”,看來上帝可以既可以既可以又有。

自1940年代以來,神學的過程也“被其神的概念'宗教充分性'的問題困擾,並懷疑其對上帝的看法的'善良'。它並未解決有關邪惡問題的所有舊問題,而它提出了有關“神的本質,上帝善的意義以及對我們可能通過創造性進步的合理希望的現實評估的新問題”。

“更大的好”回應

對於邪惡問題的證據版本,經常會爭論更大的善意,而自由意志辯護經常在邏輯版本的背景下進行討論。一些解決方案建議,無所不能不需要能夠實現邏輯上不可能的能力。 “更大的善”對問題的回應利用了這種洞察力,通過爭論存在巨大價值的存在,而上帝在不允許邪惡的情況下無法實現,因此,儘管有無所不能,但他不能期望他被期望阻止。

懷疑的神學家認為,由於沒有人能完全理解上帝的最終計劃,因此沒有人可以假設邪惡的行動沒有更大的目的。

懷疑的有神論

“根據持懷疑態度的有神論,如果有神,他很可能有代理的理由超出了[人類]肯,……我們看不到X的充分理由並沒有證明是合理的。結論沒有充分的理由x” 。允許邪惡的充分理由的一個標準是斷言上帝允許邪惡以防止更大的邪惡或造成更大的利益。那麼,毫無意義的邪惡是一種不符合此標準的邪惡。這是一個邪惡的上帝,沒有大或更大的邪惡。這種毫無意義的邪惡的存在將導致結論沒有仁慈的上帝。懷疑的有神論者斷言,人類不知道存在毫無意義的邪惡之類的東西,人類作為有限的眾生只是“在黑暗中”,就所有事物如何一起工作的大局就“在黑暗中”。 “懷疑的有神論者的懷疑主義肯定了對價值和方式的[人類]知識的某些局限性”(方法)。 “因此,持懷疑態度的有神論旨在削弱反對上帝存在的後驗論據。”

懷疑的有神論提出了威廉·羅(William Rowe)論點的第一個前提:“存在著強烈的痛苦實例,無所不知的無所不知,無所不知的人可能會阻止而不會失去一些更大的好處或允許一些同樣糟糕或更糟的邪惡”;怎麼會知道?約翰·施萊倫伯格(John Schellenberg)關於神聖的隱藏性的論點,以及在“無償邪惡”開始的保羅·德雷珀(Paul Draper)關於冷漠假設的第一個前提也容易受到有關如何真正知道這些聲稱的概念的問題。

批判

理查德·斯威伯恩(Richard Swinburne)批評了持懷疑態度的有神論,因為某些邪惡的出現不可能解釋足以同意沒有任何解釋(這也容易受到懷疑論者的回應);批評的基礎是,接受它會導致對道德本身的懷疑。

隱藏的原因

辯方的隱藏原因表明,邪惡存在的隱藏或未知原因的邏輯可能性不知道原因並不一定意味著原因不存在。這一論點受到了挑戰,即隱藏的理由前提是上帝不存在或不是“全能,全能,全能,全能,全能的”的前提。同樣,對於每一個完全或部分地證明觀察到的邪惡合理的隱藏論據,同樣有可能有一個隱藏的論點使觀察到的邪惡比沒有隱藏的爭論更糟,或者隱藏的原因可能導致額外的矛盾。因此,從歸納觀點來看,隱藏的參數將彼此中和。

“隱藏理由”防禦的子變體被稱為“ phog” - 深度隱藏的貨物超過了貨物 - 防禦。布萊恩·弗朗西斯(Bryan Frances)指出,偽造的防禦,不僅使上帝的共存和人類的痛苦未得到解答,而且還提出了關於為什麼動物和其他生命形式為什麼必須遭受自然邪惡或虐待(動物屠殺,虐待動物)的疑問一些人類,隱藏的道德教訓,隱藏的社會善良以及其他可能的隱藏原因不適用。

靈魂創造或艾琳娜神學

靈魂創造(或Irenaean)神學是以第二世紀希臘神學家愛爾(Ilenaeus)命名的,其思想在東方基督教中被採用。約翰·希克(John Hick)在二十一世紀對其進行了修改和倡導。 Irenaen Theodicy與奧古斯丁人形成鮮明對比。對於奧古斯丁(Augustine)而言,人類被創造出完美但跌倒,此後繼續對自己的自由意志選擇。在Irenaeus的觀點上,人類並不是完美的,而是必須不斷努力以更靠近它。

神靈神靈的要點始於其形而上學的基礎:“(1)上帝創造世界的目的是為理性的道德代理人創造靈魂的目標》。 (2)人類選擇對靈魂創造過程的反應,從而發展道德特徵。 (3)這要求上帝保持隱藏,否則將遭受自由意志的損害。 (4)這種隱藏性是由於世界上邪惡的存在而部分創造了這種隱藏性。 (5)上帝的距離使道德自由成為可能,而障礙的存在使有意義的鬥爭成為可能。 (6)完成靈魂創造過程的生物的結果是“如此超越價值的好處”,以證明這種手段是合理的。 (7)那些完成這一過程的人將被接納給上帝的國度,那裡將不再有邪惡。希克認為,要擁有靈魂的價值,“人類的努力和發展必須在包括來世在內的每個階段都存在”。

CS劉易斯(Lewis)開發了一種從自由意志開始的神學,然後通過開發一種創造靈魂的神學版本來解釋疾病和自然災害造成的痛苦。尼古拉斯·沃爾特斯托夫(Nicholas Wolterstorff)為劉易斯的靈魂創造神學提出了挑戰。埃里克·威林伯格(Erik J. Wielenberg劉易斯(Lewis)的靈魂創造神學版本具有深度和韌性。

批判

艾琳·神學(Irenaean Theodicy)受到主張的挑戰,即許多邪惡不會促進精神成長,而可能會破壞人類精神。希克承認,這個過程在現實世界中常常失敗。特別是被稱為可怕邪惡的案例,“ [構成]表面上的理由懷疑參與者的生活是否可以(鑑於他們包含在其中)對他/她的整體有益,”這是最近工作的重點在邪惡問題中。可怕的痛苦通常會導致非人性化,其受害者變得憤怒,痛苦,辯護,沮喪和精神上更糟。

然而,生命危機是變革通常是積極的催化劑。神經病學家Bryan Kolb和Bruce Wexler表明這與大腦的可塑性有關。大腦在兒童期發展中是高度塑料的,一旦發展完成後,大腦就會變得越來越少。此後,大腦抵抗變化。大腦中的神經元只能在“條件正確的情況下”進行永久改變,因為大腦的發育取決於其接受的刺激。當大腦得到強大的刺激,例如喪親,威脅生命的疾病,戰爭的創傷和其他深切的痛苦經歷提供了長期而困難的內部鬥爭,個人完全重新審查了自己的自我概念和對現實的看法,重塑神經結構。文獻是指轉折點,定義時刻,坩堝時刻和改變生活的事件。這些經歷在個人的生活中形成了催化劑,因此個人會被個人轉變,經常以學習,力量和成長的感覺出現,使他們能夠追求與其他方式相比的不同途徑。

史蒂夫·格雷格(Steve Gregg)承認,許多人類的苦難沒有可見的好處,而且更大的利益並不能完全解決所有情況。 “儘管如此,苦難是暫時的,通常是懲罰性,糾正性,成聖和吞噬的事實,這是聖經世界觀的重要方面之一,這些方面在某種程度上可以改善原本無法回答的痛苦問題” 。

第二次批評認為,如果上帝允許邪惡以促進精神成長,那可能是合理的,可以期望邪惡會過分地降臨那些處於貧窮健康狀況的人,例如decade廢的富人,他們似乎常常享受奢侈的生活與邪惡隔絕,而許多虔誠的人貧窮,熟悉世俗的邪惡。 GK切斯特頓以阿西西的弗朗西斯為例,認為,與“現代思想”相反,基督教神學中的財富受到譴責,原因是財富與邪惡和苦難相關,而這種經驗可以產生這種經驗。切斯特頓(Chesterton)解釋說,弗朗西斯(Francis)追求貧困“男人瘋狂地為黃金挖”,因為它的伴隨苦難是通往虔誠的途徑。

G.斯坦利·凱恩(G. Stanley Kane)斷言,人類的性格可以直接以建設性和培養的愛心方式發展,目前尚不清楚為什麼上帝會考慮或允許邪惡和苦難是必要的,或者是精神成長的首選方式。希克斷言,不僅要遭受某種特定的美德,而且“……一個通過見面並最終掌握誘惑來實現善良的人,因此在具體情況下正確地做出[負責任的]選擇是好的比從純真或美德的國家創造出的富裕,更有價值的意義。在前一種情況下,這是人類實際的道德成就的案例,個人的善良在其中,它在其中克服了誘惑的力量,基於正確選擇的積累,以及來自昂貴的個人努力的投資而產生的積極和負責任的穩定性。”

但是,被確定為“靈魂創造”結果的美德可能只在一個已經存在的邪惡和苦難的世界中似乎是有價值的。例如,為了拯救他人免於迫害而犧牲自己的意願是善良的,因為存在迫害。同樣,願意向飢餓的人捐贈一頓飯是有價值的,因為存在飢餓。如果沒有發生迫害和飢餓,就沒有理由考慮這些行為。如果通過靈魂創造發展的美德只有在存在苦難的情況下才是有價值的,那麼尚不清楚如果不存在苦難會丟失什麼。 C. Robert Mesle說,這樣的討論以此為前提,即美德在工具上是有價值的,而不是本質上有價值的。

克里根(Creegan)說,邪惡問題的靈魂和解,無法解釋對動物造成的邪惡和造成的動物痛苦的需求或理由,因為“根本沒有證據表明苦難可以改善動物的特徵,或者是證據他們的靈魂創造”。希克根據“我們的想像能力預期未來的能力”來區分動物和人類的痛苦。

來世

托馬斯·阿奎那(Thomas Aquinas)建議來世的神學來解決邪惡問題並證明邪惡的存在。這種神經的前提是來世是無休止的,人類的生命短暫,上帝允許邪惡和苦難,以根據人類的道德行為和人類苦難來判斷和賦予永恆的天堂或地獄。阿奎那說,來世是為了證明當前生活中邪惡和苦難的更大好處。基督教作家蘭迪·阿爾康(Randy Alcorn)認為,天堂的喜悅將彌補地球上的痛苦。

斯蒂芬·邁特岑(Stephen Maitzen)稱其為“天堂淹沒了一切”神學,並認為它是錯誤的,因為它將補償和理由混為一談。這種神學觀點是基於這樣的原則:“沒有無辜的生物遭受痛苦,在後來的某個階段沒有幸福的痛苦(例如,來世)”,但在傳統觀點中,動物沒有來世。

維護的論點已被Seyyed Jaaber Mousavirad拒絕,基於對薪酬神靈的強烈描述。可以提出兩個關於賠償理論的說明。基於僅考慮來世賠償的薄弱解釋,這種批評是可以接受的,但基於強有力的說法,這些批評既考慮了“來世中的賠償”和“邪惡的主要好處”(即使他們不再更大) ,可以為賠償神學辯護。

邪惡不是真實的

在第二世紀,基督教神學家試圖通過否認存在邪惡的存在,將邪惡問題與無所不能,無所不知,無所不能的上帝調和。在這些神學家中,亞歷山大的克萊門特(Clement)提供了幾種神學,其中一種被稱為“邪惡的剝奪理論”,此後被採用。另一個是基督教科學提出的更現代的“否認邪惡”版本,其中對邪惡的看法被描述為一種幻想的形式。

邪惡的侵害理論

“否認邪惡”的早期版本被稱為“邪惡的剝奪理論”,之所以命名是因為它描述了邪惡是“缺乏,損失或剝奪”的一種形式。該理論最早的支持者之一是亞歷山大的第二世紀克萊門特(Clement),根據約瑟夫·凱利(Joseph Kelly)的說法,“既然上帝完全好,他就無法造成邪惡;但是,如果上帝沒有造成邪惡,那麼它就不可能做到。存在”。根據克萊門特(Clement)的說法,邪惡不是作為積極而存在的,而是作為負面或“缺乏善良”而存在。如果不存在邪惡,克萊門特的想法因無法解釋世界上的痛苦而受到批評。諾斯替教學學者還向他施加了一個問題,即為什麼上帝沒有創造“不缺乏善良”的生物。克萊門特(Clement)試圖通過二元論在本體論上回答這些問題,二元論是柏拉圖式學校中發現的思想,即介紹了兩個現實,一個上帝和真理,另一種是人類和感知的經驗。

河馬的四世紀神學家奧古斯丁(Augustine)採用了剝奪理論,在他對信仰,希望和愛的仇恨中,邪惡認為邪惡是“善良的缺失”。上帝是一種精神上的(不是有形的),是對其他較小眾生的主權,因為上帝創造了實物現實。奧古斯丁對邪惡的看法依賴於因果原則,即每個原因都優於其影響。上帝天生就優於他的創造,“上帝創造的一切都是善良的。”每個生物都很好,但是“有些人比其他生物更好(denat。bonic。Man.14)”。但是,創造的生物也具有叛變和腐敗的趨勢,因為它們是從無到有的。他們受到個人角度的偏見的影響:人類關心影響自己的因素,而沒有看到他們的剝奪如何促進共同利益。對於奧古斯丁(Augustine)而言,邪惡是指上帝的物質創造時,是指“善良的善良(conf.3.7.12)”。邪惡不是與所有存在本性分開存在的物質。這種缺乏善意是一種意志的行為,“對無限賞金上帝提供的無限寬容的票房的拒絕,是由個人的意志自由選擇的。

Ben Page和Max Baker-Hitch寫道:“雖然有許多哲學家明確地捍衛[私有理論](Oderberg,2014; 2020; 2020,Ch。5-8; Anglin&Goetz,1982; Davies; Davies,2006年,2006年,第143頁–148; Lee,2007; Alexander,2012年,第5章),它似乎也源於對善良的功能描述,善良不乏當代哲學的信徒。”

批判

這種觀點被批評為語義:用“善良和苦難的問題”代替邪惡的定義,並用“失去善與惡的問題”來代替邪惡的定義,從理論的角度來從體驗的角度也不是。批評剝奪理論的學者指出,謀殺,強姦,恐怖,痛苦和苦難是受害者的現實生活事件,不能僅僅“缺乏善良”。佩雷拉(Pereira)說,奧古斯丁(Augustine)接受了苦難,並意識到剝奪理論不是解決邪惡問題的方法。

邪惡像虛幻

基督教科學的一種替代現代版本是侵犯理論的替代版本,它斷言諸如痛苦和疾病之類的邪惡似乎是真實的,但實際上是幻覺,實際上不存在邪惡。基督教科學的神學家史蒂芬·戈特沙克(Stephen Gottschalk)認為,聖靈是無限的,凡人人類無法掌握這一點,而是專注於沒有真正存在的邪惡和苦難,而這些邪惡和苦難沒有“反對上帝反對上帝的權力,人或原則” 。

神學理論的幻覺版本是否認受害者的犯罪,戰爭,恐怖,疾病,傷害,死亡,痛苦和痛苦的現實的批評。此外,米拉德·埃里克森(Millard Erickson)補充說,幻覺論點只是將問題轉移到了一個新問題上,為什麼上帝會造成這種犯罪,戰爭,恐怖,疾病,傷害,死亡,死亡,痛苦和痛苦的“幻想”;以及為什麼上帝不阻止這種“幻想”。

轉桌子

解決邪惡問題的一種不同的方法是通過暗示邪惡的任何論點都是自我改善來轉桌子的,因為它的結論將需要其一個前提的虛假性。一種稱為防禦性反應的回應是指出,主張“邪惡存在”意味著確定道德價值的道德標準,然後爭辯說,這種普遍標準根本存在意味著這一事實意味著存在上帝。

pandeism

Pandeism是一種與神論和泛神論團結在一起的現代理論,並斷言上帝創造了宇宙,但在創造過程中成為宇宙。在潘多主義中,上帝不是一個強制,天上的力量,能夠每小時干預地球事務。上帝不再存在“上面”,上帝不能從上面進行干預,也不能因為沒有這樣做而受到責備。上帝在潘德主義中是無所不能和無所不能的,但以宇宙的形式不再是無所不能的,無所不能的。

相關問題

達拉斯浸信會大學大學榮譽計劃主任菲利普·歐文·米切爾(Philip Irving Mitchell)提供了他所指的問題的清單,這些問題並非嚴格屬於邪惡問題的一部分:

- 邪惡與惡魔:米切爾(Mitchell)寫道,鑑於所有三個一神教信仰之間對超自然力量的信念,這些信仰與邪惡有什麼關係?

- 神學的政治:解釋邪惡和苦難的原因是無力或解放無能為力的壓迫的理由嗎?

- 恐怖邪惡:大屠殺,虐待兒童和強姦,極端的精神分裂症,酷刑,大規模種族滅絕等。可以給倖存者恢復和康復的希望?

- 上帝的審判:許多神學討論都集中在“無辜”的苦難和深刻邪惡的經歷上,同時忽略了個人,思想,信仰體系和社會結構共同的錯誤。邪惡可以理解為上帝對罪惡和邪惡的審判嗎?

- 上帝的隱藏性:上帝的神聖隱藏性(deus absconditus)有時被認為是神學的子集。為什麼上帝通常似乎不公開,明顯地以無可爭議的方式對邪惡(或善)做出反應?

- 形而上學邪惡:邪惡到底是什麼?它的起源和本質是什麼?

邪惡的存在問題

存在的問題問:苦難的經歷如何談到神學問題,而神學的痛苦或幫助痛苦的經歷會以什麼方式受到傷害? Dan Allender和Tremper Longman指出,苦難對上帝產生了內部問題,這些問題超出了哲學上的問題,例如:上帝或任何人都在乎我每天都在受苦嗎?

文學與藝術

米切爾說,圍繞邪惡問題的文學作品提供了普遍應用和特定實例的特定戲劇化,即虛構和非虛構的,以及宗教和世俗的觀點。克里斯托弗·馬洛(Christopher Marlowe)的福斯特(Faustus)醫生等作品;約翰·米爾頓(John Milton)迷失了天堂;亞歷山大·波普( Alexander Pope)關於人的文章; Voltaire的Candide ;歌德的浮士德; Tennyson的“在Memoriam Ahh ”中; Fyodor Dostoevsky的Karamazov兄弟; TS Eliot的四重四重奏;加繆的瘟疫; Elie Wiesel的夜晚;企業聖潔,暫時是安妮·迪拉德( Annie Dillard) ;沃爾特·旺格林(Walter Wangerin Jr.)的《悲傷之書》提供了有關如何理解邪惡問題的見解。

藝術家Cornelia Van Voorst首先宣稱:“藝術家並不是在好與壞方面想到世界,而是在以下方面:我們能做什麼?”,她還提供了Pablo Picasso 1935年的典範目前在阿什莫萊亞博物館(Ashmolean Museum)的蝕刻雜物,一個小女孩抬起她的小光芒,面對戰爭的邪惡牛頭怪。弗朗西斯卡·雷尼格(Franziska Reiniger)說,描繪大屠殺壓倒性邪惡的藝術已引起爭議。 Lola Lieber-Schwarz的畫 - Matilda Lieber,她的女兒Lola和Berta的謀殺案以及Berta的孩子Itche(Yitzhak)和Marilka,1942年1月,描繪了一個家庭,描繪了一個家庭,躺在一個鄉村外面的雪地,納粹及其納粹和他的村莊外面死亡。狗從現場走開。他的臉看不見。現場寒冷而死了,只有肇事者,也許還有他的一個受害者,一個孩子緊貼著母親,仍然活著。沒有人知道誰在那裡見證這一事件,或者他們與這些事件的關係可能是什麼,但藝術本身是對邪惡問題的描繪。